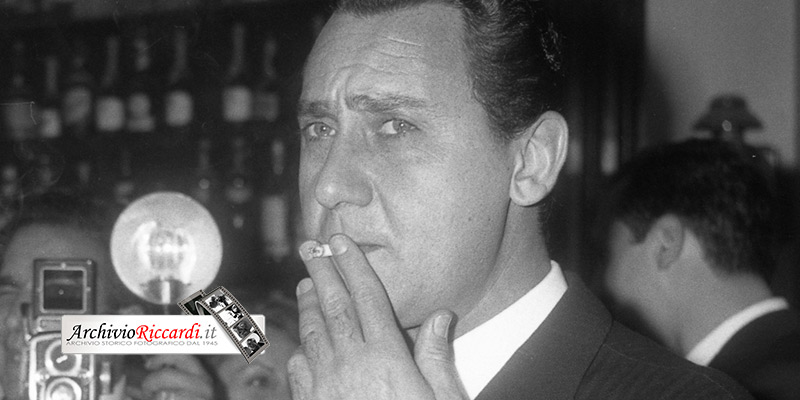

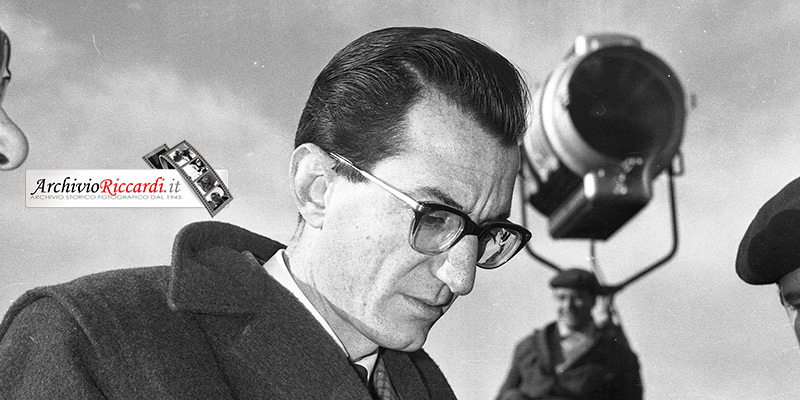

Schubert Emilio

È fra i magnifici nove invitati da Bista Giorgini a sfilare il 12 febbraio

1951 a Firenze, per affermare la nascita e la legittimità di una moda

italiana. Deve la sua notorietà a un innato senso dello spettacolo,

della comunicazione e a una conoscenza sartoriale ereditata dalla scuola

napoletana. Agli inizi degli anni ’30, si trasferisce a Roma ed è presso l’atelier Montorsi, dove cura il settore biancheria con raffinate combinazioni di seta emerletto.

Nel 1938 apre un negozio di modisteria con la giovane moglie,

in via Frattina. Sono così tante le richieste delle sue clienti che

decide, nel ’40, di darsi un atelier d’alta moda in via Lazio. Il suo stile era

singolare, amava il lusso nel tessuto e nei ricami, aveva un’abilità

innata nel mescolare tecniche e materiali. La sua donna era classica:

vita sottile, busto importante e con spalle rotonde, ma anche molto

romantica. Nel suo stile fastoso si fondono elementi ottocenteschi e

hollywoodiani. Amato da regine e da star del cinema, tra le sue clienti

ci fu anche Soraya, in fuga dalla Persia con lo Scià, alla quale — in

una sola notte — prepare un guardaroba degno di un’imperatrice,

appunto. Cliente fisso era re Faruk d’Egitto, che vestì da Schuberth le

sue mogli e le sue amanti. Maria Pia di Savoia gli commissionò una parte

del corredo per le sue nozze. Vestì Brigitte Bardot e Martine Carol.

Amato dalle soubrette, era l’artefice degli abiti per il “gran finale”

delle riviste musicali. Suoi gran parte degli abiti di Wanda Osiris, di

Elena Giusti, di Silvana Pampanini, di Valentina Cortese, Lucia Bosé,

Silvana Mangano e di Lorella De Luca per il film Poveri ma belli. Furono

sue clienti fedeli anche Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Nel ’49 sfila

a Palazzo Grassi nell’ambito del Festival di Venezia. Il suo atelier

era frequentato da figurinisti e da costumisti, da Jon Guida a Costanzi,

da Pascali a Pellizzoni, da Balestra a De Barentzen, da Lancetti a

Guido Cozzolino detto Gog, da Ata De Angelis a Folco a Miguel Cruz. Nel

film Era lui sì, sì di Metz e Marchesi del ’51, impersona se stesso

mentre prova un abito all’esordiente Sofia Loren. Era solito presentarsi

agli eventi mondani accompagnato da dodici indossatrici super vestite e

truccate. Amava sfoggiare gioielli, non per esibizionismo ma per

calamitare l’attenzione dei media. Partecip& al popolare programma

televisivo Il Musichiere sia come costumista sia come protagonista,

cantando Donna, cosa si fa per te. Nel ’57 sigla, per il mercato

americano e tedesco, un accordo con Delia Biagiotti, madre della

stilista Laura, per l’esportazione della sua moda pronta. Firma il

profumo Schu-schu, la cui campagna pubblicitaria porta la firma di René

Gruau. L’archivio dei disegni è stato donato dalla figlia Gretel

all’università di Parma nel dipartimento diretto da Arturo Carlo

Quintavalle.

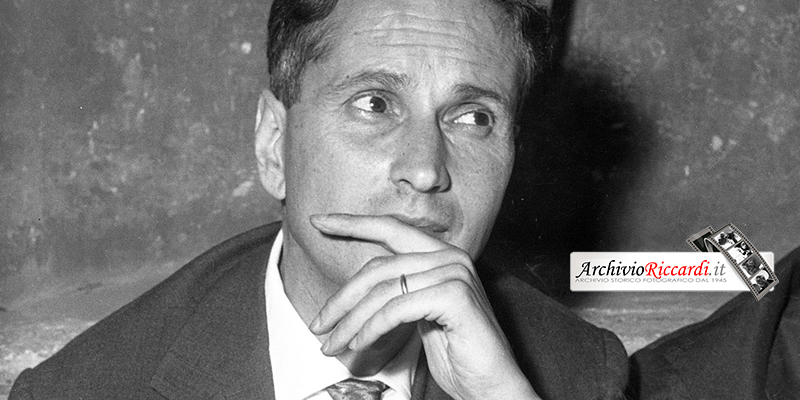

Celebre sarto delle dive del cinema anni ’60. Nato a Napoli nel 1904, Schuberth viaggiò molto in Germania e Inghilterra prima di trasferirsi come apprendista nella sartoria Montorsi a Roma. È fra i magnifici nove invitati da Bista Giorgini a sfilare il 12 febbraio 1951 a Firenze per affermare la nascita e la legittimità di una moda italiana.

Deve la sua notorietà a un innato senso dello spettacolo, della comunicazione e a una conoscenza sartoriale ereditata dalla scuola napoletana. Agli inizi degli anni ’30, si trasferisce a Roma ed è presso l’atelier Montorsi, dove cura il settore biancheria con raffinate combinazioni di seta emerletto.

Nel 1938 apre un negozio di modisteria con la giovane moglie,in via Frattina. Sono così tante le richieste delle sue clienti che decide, nel ’40, di darsi un atelier d’alta moda in via Lazio. Il suo stile era singolare, amava il lusso nel tessuto e nei ricami, aveva un’abilità innata nel mescolare tecniche e materiali. La sua donna era classica:vita sottile, busto importante e con spalle rotonde, ma anche molto romantica. Nel suo stile fastoso si fondono elementi ottocenteschi e hollywoodiani. Amato da regine e da star del cinema, tra le sue clienti ci fu anche Soraya, in fuga dalla Persia con lo Scià, alla quale — in una sola notte — prepara un guardaroba degno di un’imperatrice,appunto. Cliente fisso era re Faruk d’Egitto, che vestì da Schuberth lesue mogli e le sue amanti. Maria Pia di Savoia gli commissionò una partedel corredo per le sue nozze.

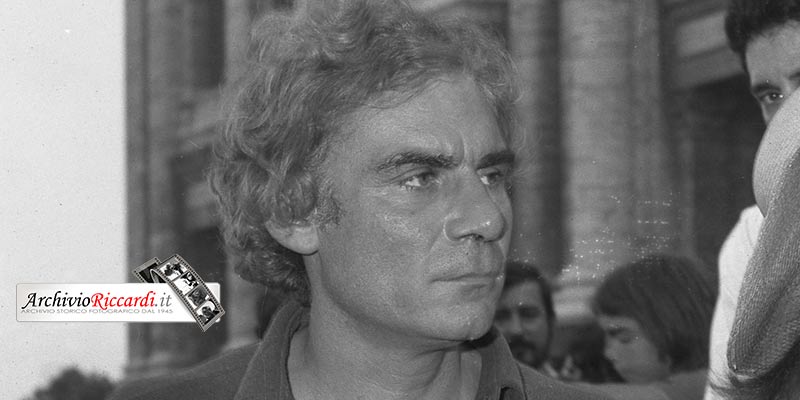

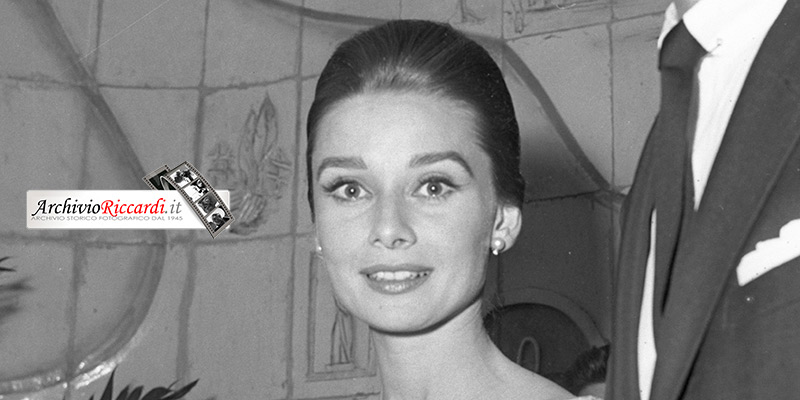

Vestì Brigitte Bardot e Martine Carol. Amato dalle soubrette, era l’artefice degli abiti per il “gran finale”delle riviste musicali. Suoi gran parte degli abiti di Wanda Osiris, diElena Giusti, di Silvana Pampanini, di Valentina Cortese, Lucia Bosé, Silvana Mangano e di Lorella De Luca per il film Poveri ma belli. Furono sue clienti fedeli anche Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Nel ’49 sfila a Palazzo Grassi nell’ambito del Festival di Venezia. Il suo atelier era frequentato da figurinisti e da costumisti, da Jon Guida a Costanzi, da Pascali a Pellizzoni, da Balestra a De Barentzen, da Lancetti a Guido Cozzolino detto Gog, da Ata De Angelis a Folco a Miguel Cruz.

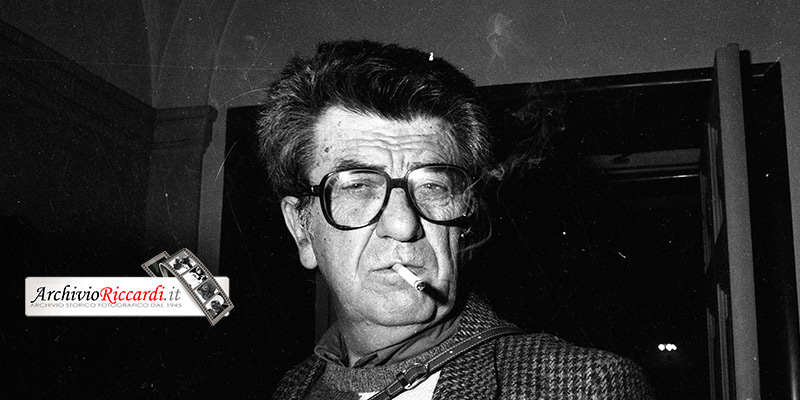

Nel film Era lui sì, sì di Metz e Marchesi del ’51, impersona se stesso mentre prova un abito all’esordiente Sofia Loren. Era solito presentarsi agli eventi mondani accompagnato da dodici indossatrici super vestite e truccate. Amava sfoggiare gioielli, non per esibizionismo ma percalamitare l’attenzione dei media. Partecipò al popolare programma televisivo Il Musichiere sia come costumista sia come protagonista, cantando Donna, cosa si fa per te. Nel ’57 sigla, per il mercato americano e tedesco, un accordo con Delia Biagiotti, madre della stilista Laura, per l’esportazione della sua moda pronta. Firma il profumo Schu-schu, la cui campagna pubblicitaria porta la firma di René Gruau.

L’archivio dei suoi disegni è stato donato dalla figlia Gretel all’università di Parma nel dipartimento diretto da Arturo Carlo Quintavalle.